Text hier in Leichter Sprache lesen.

Kein gleiches Streik-Recht, keine Arbeitslosen-Versicherung, keine eigene Gewerkschaft: In Werkstätten gelten Beschäftigte nur als arbeitnehmer-ähnlich. Davon haben auch Unternehmen Vorteile.

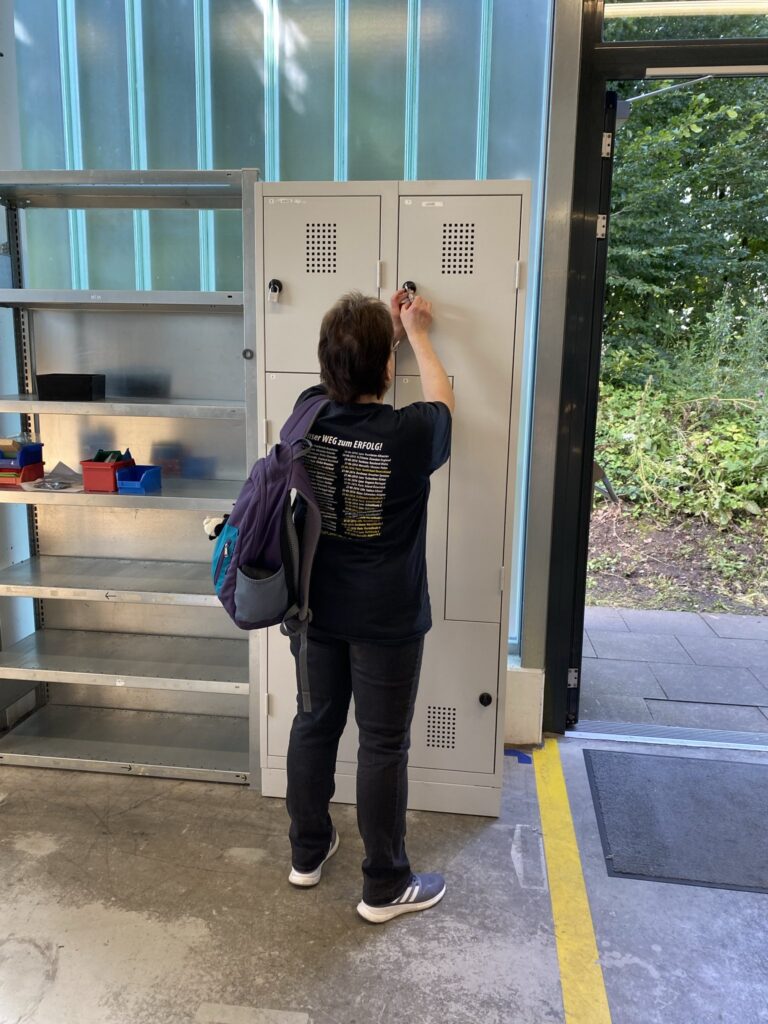

Der Arbeitsplatz von Petra Loose ist eine große, helle Halle. Überall liegt Werkzeug zwischen höhenverstellbaren Tischen. An den Wänden stehen graue Spinde, in denen Loose, die sich für Veränderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen einsetzt, ihre Sachen verstaut. In einer Ecke steht eine Station zum Löten. Darüber ein Luft-Abzug für ungesunde Dämpfe. „Achtung heiß“, warnt ein Schild daneben. „Löten mag ich am liebsten“, sagt Loose. Sie genießt das genaue und vorsichtige Arbeiten.

Seit 26 Jahren arbeitet Petra Loose in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und erledigt dort Aufträge von Firmen und Behörden. Aber Loose arbeitet laut Gesetz nicht nur für andere, sondern vor allem für sich selbst. Ihre Arbeit gilt als eine Art von Beschäftigungs-Therapie. Die soll ihre Leistungs-Fähigkeit fördern und sie auf einen Job am allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten. Das ist der sogenannte „Rehabilitations-Auftrag“ von Werkstätten.

Werkstatt-Beschäftigte wie Loose gelten nicht als normale Arbeitnehmer*innen, sondern als „voll erwerbsgemindert“ und „arbeitnehmer-ähnlich“. Dafür sind sie besser vor Kündigung und Leistungs-Druck geschützt. Außerdem bieten Werkstätten Schulungen an und fördern die Fähigkeiten der Beschäftigten. Doch weil Werkstatt-Beschäftigte nicht als echte Arbeitnehmer*innen gelten, haben sie nicht die Rechte, die sie am allgemeinen Arbeitsmarkt hätten. Sie bekommen keinen Mindestlohn, haben kein gleiches Streikrecht und keine Arbeitslosenversicherung.

Demgegenüber stehen Unternehmen, die Vorteile von der Arbeit in Werkstätten haben. Sie können in Werkstätten günstig produzieren lassen, mit einem sozialen Anstrich. Oft sogar billiger als mit Maschinen. Autoteile für BMW oder Audi. Kinderfahrräder für die Firma Puky. Werbeartikel für Fritz-Kola. Klappkisten für die Drogeriekette dm. Die meisten Menschen in Deutschland hatten wohl bereits Produkte in der Hand, an denen Werkstatt-Beschäftigte beteiligt waren.

Menschen mit Behinderungen werden in Werkstätten so behandelt, als würden sie nicht arbeiten. Doch unsere Recherchen zeigen: Sie arbeiten. Oft viele Stunden. Oft für große Unternehmen. Deshalb stellen Gerichte den Status „arbeitnehmer-ähnlich“ in Frage. Doch warum hält sich dieser Status seit Jahrzehnten?

Nur wenige Meter von Loose entfernt arbeitet Jan Müller. Als die Geschäftsführerin Karla Bredenbals durch die Werkstatt führt, stellt sie ihn vor. Immer wieder biete sie ihm einen Job an, erzählt sie, während Müller Kabel zusammensteckt. „Ich bleib hier und aus“, sagt er. In der Werkstatt fühlt Müller sich wohl, er brauche nicht mehr Geld, erklärt er. Und er habe nach schlechten Erfahrungen am allgemeinen Arbeitsmarkt Angst, dort wieder kränker zu werden. Müller hat ein Recht darauf, selbst zu entscheiden, wo und wie er arbeiten will. Aber warum zählt er noch als „arbeitnehmer-ähnlich“, wenn er laut Bredenbals sofort am allgemeinen Arbeitsmarkt einsteigen könnte?

Die Tätigkeit in Werkstätten ist auch Arbeit – oft sogar vor allem. Das ist auch den Verantwortlichen in Werkstätten selbst schon lange bewusst. So warb die Caritas, zu der auch die Werkstatt von Loose und Müller gehört, in einem Facebook-Post im Jahr 2013: „Ihr glaubt nicht, dass in Behinderten-Werkstätten Bauteile für Kreuzfahrtschiffe, Nobelkarossen (Anmerkung: Damit sind Luxus-Autos gemeint) und Waschmaschinen gefertigt werden? Dann schaut mal hier: www.werkstaetten-caritas.de“

Hilf uns bei der Recherche!

Wir bleiben auch nach diesem Artikel am Thema dran! Du kannst uns dabei helfen.

Seit einigen Monaten arbeiten wir neben der Süddeutschen Zeitung auch mit FragDenStaat zusammen. Zu dritt schauen wir auch kritisch auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wir wollen herausfinden: Wie gut erfüllen Arbeitgeber*innen ihre Pflicht zur Anstellung von Menschen mit Behinderungen? Und welche Aufträge vergeben sie an Werkstätten?

Möchtest du Hinweise oder Erfahrungen teilen?

Schreib unserer Redakteurin Emilia an: [email protected]

Deine Nachricht behandeln wir vertraulich. Das bedeutet: Ohne deine Zustimmung erzählen wir niemandem davon.

Firmen können bei Aufträgen an Werkstätten sparen

Dass Menschen mit Behinderungen zwar echte Arbeiten erledigen, aber nicht dieselben Arbeits-Rechte haben, das liegt auch daran, dass der allgemeine Arbeitsmarkt nicht inklusiv ist: „Menschen mit Behinderung werden da ziemlich in eine Ecke geschoben und nicht für voll genommen“, sagt die Werkstatt-Beschäftigte Loose. Sie ist gelernte Haus-Wirtschafts-Helferin. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung hat Loose in der Großküche gearbeitet und bei einer Firma, die Essen liefert: „Das war so schlimm. Das ist mir zu schnell.“ Sie erinnert sich noch gut an die heftigen Kopfschmerzen, die sie oft hatte. Nach wenigen Monaten wurde sie gekündigt.

Die Agentur für Arbeit schickte sie in die Werkstatt. „Mit dem Werkstatt-Tempo bin ich gleich 100-prozentig klargekommen. Da war ich wieder zu schnell für die Leute“, erinnert sich Loose.

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bekam Loose nicht die Unterstützung, die sie gebraucht hätte. Aber eigentlich müssen Arbeitgeber*innen Jobs für Menschen mit Behinderungen schaffen. Die gesetzliche Beschäftigungspflicht schreibt vor, dass bei 20 Angestellten eine Person mit Behinderungen dabei sein muss. Arbeitgeber*innen sollen dafür, oft mit Unterstützungs-Programmen, ein inklusives und barrierefreies Umfeld schaffen – aber nur zwei von fünf erfüllen die Beschäftigungs-Pflicht.

Wenn sie zu wenige Menschen mit Behinderungen einstellen, zahlen Arbeitgeber*innen Geld an den Staat: die Ausgleichsabgabe. Die Regelung soll ein Anreiz sein, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Für jede nicht-eingestellte schwerbehinderte Person zahlen Unternehmen bis zu 720 Euro im Monat. Bei großen Unternehmen kann das teuer werden.

Ein Schlupfloch gibt es aber: Firmen und Behörden, die Aufträge an Werkstätten vergeben, müssen weniger Abgabe zahlen. Bis zur Hälfte der Auftrags-Kosten können angerechnet werden. Wenn genug Werkstatt-Aufträge vergeben werden, muss man also gar keine Abgabe zahlen.

Das bedeutet: Mit den Aufträgen an Werkstätten können sich Firmen und Behörden von ihrer Pflicht, Menschen mit Behinderungen einzustellen, freikaufen. Statt Menschen mit Behinderungen eine Arbeit am allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, können sie die Arbeit an Werkstätten auslagern.

Die Bundes-Arbeits-Gemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen sieht darin einen wichtigen „Nachteils-Ausgleich“, durch den es leichter ist, Aufträge zu bekommen. Dem widerspricht das Bundes-Sozial-Ministerium. Die Möglichkeit, mit Werkstatt-Aufträgen Ausgleichsabgabe zu sparen, stehe „im Widerspruch zum Ziel, Menschen mit Behinderungen mehr Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeits-Markt zu eröffnen und die Durchlässigkeit von der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeits-Markt zu erhöhen.“ Das Ministerium will die Regelung abschaffen.

Auch Petra Loose erledigt Arbeiten für Firmen. Sie ist stolz darauf und findet, dass sie gute Arbeit leistet. Über ihre Auftraggeber sagt sie trotzdem: „Wir sind billige Arbeitskräfte für sie.“

Dass durch günstige Angebote der Verdacht der Ausbeutung aufkommen könnte, davor warnte bereits im Jahr 2014 Georg Cremer, der frühere Verwaltungs-Chef des deutschen Caritas-Verbands. In einer Caritas-Zeitschrift schrieb er: Werkstätten sollten darauf achten, ihre Produkte nicht zu billig anzubieten. Sonst könnte man vermuten, dass der Erfolg nicht auf den Fähigkeiten des Werkstattleiters beruht. Sondern darauf, dass Menschen mit Behinderungen unfair bezahlt werden.

Die Konkurrenz von Behinderten-Werkstätten ist nicht nur der allgemeine Arbeitsmarkt in Deutschland, sondern auch deutsche Gefängnisse oder Firmen im Ausland – auch dort kosten Arbeitskräfte wenig. „Wenn wir teurer sind, bekommen wir die Aufträge nicht“, sagt Thomas Wedel. Er ist Geschäftsführer der Boxdorfer Werkstätten in Nürnberg.

Fehlende Inklusion außerhalb von Werkstätten

Damit Werkstätten wie die von Wedel in Anstellungen vermitteln können, braucht es auch Arbeitgeber*innen, die offen für Inklusion sind. Denn eigentlich haben Menschen mit Behinderungen ein Recht auf Teilhabe außerhalb von Sonder-Systemen. Das ist in den Menschenrechten für Menschen mit Behinderungen festgelegt. Die hat Deutschland schon vor über 15 Jahren unterschrieben.

Doch oft bauen Arbeitgeber*innen Barrieren nicht ab und finden keine passende Lösung für die Mitarbeit. In Werkstätten gibt es meistens mehr Verständnis – und weniger Druck.

„Der größte Teil ist froh, hier arbeiten zu dürfen. Viele unserer Kollegen sind auf dem ersten Arbeitsmarkt krank geworden“, sagt Medina Arnaut. Sie ist Vorständin vom Werkstatt-Rat in der Werkstatt von Loose.

Der Rat vertritt die Interessen von Beschäftigten. Womit Arnaut recht hat: Würden Werkstätten von heute auf morgen abgeschafft, gäbe es noch weniger Teilhabe. Wenn die Mitarbeiter*innen ohne Behinderungen für ihren Job brennen, leisten sie viel, damit Werkstatt-Beschäftigte selbstbestimmter sein können: Sie üben das Fahren mit Öffis oder holen verpasste Aufklärung über Sexualität und politische Bildung nach.

Aber warum führt das Recht auf die Förderung von Selbst-Bestimmung dazu, dass Arbeitnehmer*innen-Rechte wegfallen?

Beschäftigte haben kein gleiches Streik-Recht. Sie haben keine Arbeitslosen-Versicherung. Sie haben keine eigene Gewerkschaft und können sich nicht in einem Betriebsrat organisieren. Also in Gruppen, die sich für Arbeits-Rechte einsetzen. Deswegen können sich Werkstatt-Beschäftigte weniger gegen Taschen-Geld-Kürzungen wehren.

Das Bundes-Sozial-Ministerium will daran nichts ändern. Der Status arbeitnehmer-ähnlich sei wichtig, weil damit das Recht auf einen Werkstatt-Platz auch bei „Schlecht- oder Nicht-Leistung“ verbunden ist. Bei Werkstätten gehe es nicht nur um die Leistung von Beschäftigten, sondern genauso auch um eine Leistung für Beschäftigte. Deshalb verstößt das System laut Ministerium auch „nicht gegen geltendes Recht.“

Außerdem sieht das Ministerium den Werkstatt-Rat als einen guten Ersatz für Betriebs-Räte. In der Werkstatt von Petra Loose und Medina Arnaut wird der Rat ernst genommen und bestimmt viel mit – auch darüber, wie das Taschen-Geld verteilt wird.

Das ist nicht immer so – der Werkstatt-Rat hat viel weniger Rechte als ein Betriebsrat. Laut der Entgelt-Studie im Auftrag vom Bundes-Sozial-Ministerium aus 2023 hat nur ein Viertel der Werkstatt-Räte das Gefühl, bei der Höhe vom Taschen-Geld mitzubestimmen. Die Hälfte hat sogar angegeben, dass sie nicht informiert wurde, was ihre Werkstatt an Geld verdient hat. Dabei muss der Rat laut Gesetz dazu eigentlich Infos kriegen.

„Auch wir haben den Eindruck, dass sich viele Werkstätten hier nicht gerne in die Karten schauen lassen“, meint Lulzim Lushtaku, Vorstand bei den Werkstatt-Räten Deutschland. Ihre Forderung: Überall Rechte zum Mitbestimmen statt nur zum Mitmachen. Aber ein Streik-Recht forden sie nicht. Warum?

Für das Streik-Recht müssten Werkstatt-Beschäftigte als Arbeitnehmer*innen zählen – aber dann könnten sie die Rechte verlieren, die sie wegen des Status „arbeitnehmerähnlich“ haben. „Die Sorge ist, dass der Stress steigt und die Reha-Leistungen wegfallen würden“, so Lushtaku.

Doch ob es diese Rechte nur mit dem Status „arbeitnehmer-ähnlich“ geben kann, stellen Gerichte seit über 20 Jahren in Frage. Im Jahr 2002 gewann ein 34-jähriger Mann aus Koblenz eine Klage, weil er 15 Jahre in der Werkstatt gearbeitet hat– laut Gericht zu lange für „Heilung“, „Erziehung“ oder „Wiedereingewöhnung“. Das Gericht entschied, dass er in einem normalen Arbeits-Verhältnis war, weil er feste Arbeitszeiten, Urlaub und Anweisungen hatte.

Ähnlich entschied 2015 der Europäische Gerichtshof: Werkstatt-Beschäftigte können laut EU-Recht Arbeitnehmer*innen sein. Ein Mann in Frankreich gewann seine Klage. Das Gericht begründete das so: Es spielt keine Rolle, wie schnell er arbeiten kann oder wie viel Unterstützung er braucht – solange die Arbeit wirklich Nutzen für andere bringt.

Auch die Autor*innen der Entgelt-Studie im Auftrag vom Bundes-Sozial-Ministerium sehen in der Ungleich-Behandlung einen Rechts-Bruch – nicht nur gegen das EU-Recht, sondern auch gegen die deutsche Verfassung. Denn auch am allgemeinen Arbeitsmarkt gibt es Unterstützung für Menschen mit Behinderungen – aber dort hat man trotzdem ein Recht auf Lohn.

Zumindest für die Arbeitszeit selbst müsse auch in Werkstätten nach Mindest-Lohn bezahlt werden, schreiben die Studien-Autor*innen deshalb. Bei den untersuchten Werkstätten waren das im Schnitt 29 Stunden. Nur acht Stunden waren für längere Pausen oder begleitende Maßnahmen wie Schulungen.

Bei Petra Loose ist das ähnlich. Sie erzählt, dass sie pro Woche 23 Stunden Arbeits-Zeit hat – ohne die 45 Minuten Pause für Frühstück und Mittagessen. Sie besuche schon lange auch keine Schulungen oder Freizeit-Angebote der Werkstatt mehr. „Ab und zu, wenn es mir mal nicht so gut geht, kriege ich Gespräche“, sagt Loose: „Aber sonst müssen mir die Gruppenleiter nicht helfen.“

Das war der zweite Teil unserer Reihe über Werkstätten – alle Texte zum Thema findest Du hier.

Den dritten und vierten Teil veröffentlichen wir am 17. November 2024. Willst Du das nicht verpassen? Mit einem Abo bekommst du unsere Beiträge direkt per E-Mail. Hier kannst Du das Abo machen.

Geschrieben Von

Nikolai Prodöhl

Emilia Garbsch

und von

Sabrina Ebitsch

Natalie Sablowski

Leichte Sprache

Constanze Busch

Luise Jäger

Redaktion

Lisa Kreutzer

Lektorat und Fakten

Katharina Bacher

Fotos

Natalie Sablowski

Zeichnung

Lisa-Marie Lehner

Grafik Design

Gabriel Gschaider

Wie arbeiten wir als Redaktion?

Unsere Recherche zu Werkstätten haben wir in Zusammen-Arbeit mit der Süddeutschen Zeitung gemacht. Den Text der Süddeutschen Zeitung liest Du hier.

Diese Recherche wurde von ,Netzwerk Rechercheʽ gefördert und unterstützt.